Глава двадцать первая. О чём думает старый эвенк

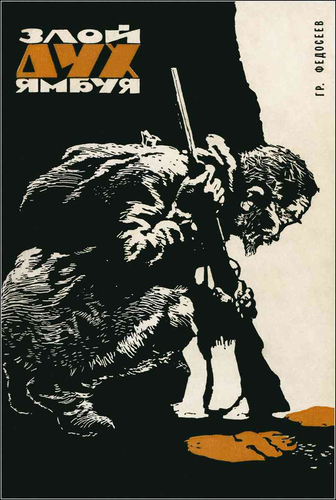

- Книга: Злой дух Ямбуя

- Автор: Григорий Федосеев

- Содержание

- Читать ранее

- Читать далее

Тепло заползает под одежду, растворяет усталость, отнимает ноги, руки. Ни о чём не хочется думать в эти блаженные минуты покоя. Ради них можно было ещё и ещё идти по корявым перелескам, месить ногами чёрную воду болот.

Цыбин открывает ножом две банки мясных консервов, пристраивает их к жару. Наливает Карарбаху кружку крепкого чаю. Старик ставит её перед собою, достаёт из котомки огрызок сахару, но не пьёт чай. Не отрываясь, долго смотрит в огонь, где тлеют синие угли и пламя качается по ветерку.

Старик кажется человеком, не знающим мечты, уходящей за пределы действительности, безрадостно идущим дорогой тревог, не познавшим прелестей жизни, не оценившим её сладость. Действительно, невозможно поверить, что человек, жизнь которого сплетена из постоянной борьбы, скитаний, лишений и элементарных удобств общежития, бывает счастливым. Но отними у Карарбаха эти трудные условия лесного кочевника, огради его от пурги каменными стенами, лиши опасности — и он будет самым несчастным. По-моему, для человека нет большего счастья, как умение преодолевать трудности, в этом и состоит смысл жизни. Не важно, что Карарбах ходит в старенькой дошке, спит на хвойной подстилке, мёрзнет, голодает,— это всё преходящее. Трудная жизнь сделала его сильным — вот что главное, и он чаще нас бывает счастлив. Он тут среди дикой природы — Человек.

Мне казалось, что Карарбах вдруг очнётся, смахнёт ладонью с онемевшего лица раздумье и с жаром начнёт рассказывать Долбачи о каком-то необыкновенном случае, вдруг вспомнившемся ему в этот вечер или о встрече со смертью…

Нет, Карарбах молчит. Другие думы занимают старую голову эвенка.

— Собака голова прячет, холод чует. Однако к снегу, — обрывает молчание Долбачи и, откинув голову, смотрит в ревущую под ветром темень неба.

В корнях лиственницы, растущей несколько поодаль от стоянки, лежит Загря, уткнув свой нос глубоко в пушистый хвост и обжигая нас двумя живыми синеватыми фарами.

Долбачи уходит за водою.

Я рассказываю Цыбину о неудачной встрече с людоедом, а сам не свожу глаз с Карарбаха. Его чай давно остыл, он сидит всё так же, скрючившись, обхватив в коленях костлявыми руками длинные, худые ноги. Иногда на лице его вздрогнет скула, подадутся вперёд сжатые губы, над переносицей сомкнутся лохматые обрубки поседевших бровей. А глаза непрерывно продолжают следить за синими вспышками костра.

Не вспомнилось ли ему прошлое, недавнее и уже давно приглушённое временем? Может быть, перед ним сейчас с воем взметнулась пурга, воскресла встреча в безмолвии с звериной яростью, пятидесятиградусные морозы у неразожженного костра, длительные голодовки, боль в теле от медвежьих когтей — всё это было в жизни старика…

Нет, я не жалею его, я по-настоящему ему завидую!

Ночь дохнула сыростью. Исчезли звезды. Над стоянкой нависли тучи. Пошёл дождь, зацокал по листьям, по болоту, ушёл через равнину на север, оставив после себя мокрые заросли. Долго ещё падали капли с лиственницы на расплавленные угли, на головы, разбивались о камни на мелкие брызги. Ещё более неприветливо стало на этом скудном клочке земли.

Я легонько толкаю в бок сидящего рядом Карарбаха, показываю на кружку — чай остыл!

Он разрывает сцепленные пальцы рук, не глядя, на ощупь находит на притоптанном ягеле кусочек сахару, кладёт в рот и начинает пить. Но чувствуется, что всё ещё не может он оторваться от каких-то дум, принесенных сюда на стоянку.

Неожиданно, точно подброшенный взрывом, старик вскочил, схватил бердану и, повернувшись в сторону мыска, вытянулся во весь рост. В глазах, обращённых в темноту, блеснула ярость.

Угрожая кому-то ружьём, Карарбах крикнул что-то непонятное.

— Кому он угрожает? — спросил я Долбачи.

— Я тоже плохо понимаю. Однако он так сказал: «Я убью его!»

— Кого его?

Долбачи удивлённо посмотрел на меня, не ответил. Он долил чайник и повесил на огонь.

Старик продолжал стоять, подставляя грудь ветру, всматриваясь вдаль.

Я легонько взял Карарбаха за руку, усадил к костру. Цыбин поставил перед ним дымящуюся банку с консервированным мясом, кусок лепёшки, и мы молча стали ужинать.

С озёр налетает ветерок, стланик вздрагивает от его прикосновения. Где-то в темноте поёт дождевой водой ручеёк — ночная музыка глухих, далёких перелесков.

Карарбах начал что-то рассказывать Долбачи. Говорил он возбуждённо, иногда кивая головой то в мою сторону, то в сторону Ямбуя. Затем старик взял у собеседника трубку, потянул раз, другой…

Долбачи пересел ко мне, стал переводить.

— Он говорит: когда два люди ходят вместе, амакан их боится. Поэтому он сегодня не напал на вас. Вдвоём его не убить. Понимаешь? Карарбах спрашивает: ты можешь один ходить на амакана?

— Могу! — ответил я, не подумав.

— Ходить надо обязательно с котелком.

— Почему?

— Потому что все люди ваши, которых кушал амакан, были с котелками. Старик считает: когда они ходили по чаще, котелок бился о ветки, звенел, амакан далёко слышал, бежал на звук. И ты должен так ходить.

— Скажи Карарбаху, что я согласен.

— Тогда ещё слушай. Старик говорит, что амакан ловит людей сзади, это место, — Долбачи хватает себя рукой за затылок, — и прыгает с правой стороны. Когда будешь идти по стланику — это хорошо знай.

— Не понимаю, — перебиваю я проводника. — Спроси Карарбаха, почему нападать медведь будет обязательно сзади и с правой стороны?

Долбачи переводит мои слова старику. Тот удивлён, как это я сам не догадался. Карарбах долго складывает из жестов и непонятных мне звуков фразы, выворачивает ступню левой ноги внутрь, как у медведя.

— Ты всё равно что сова днём: глаза есть, а не видишь, — переводит Долбачи. — Он думает, у амакана левая нога кривой внутрь, прыгать ему можно только так, — проводник махнул обеими руками справа налево. — Понял? Ты же видел, Елизара он тоже ловил справа и сзади. Это тебе забывать не надо.

— Я должен идти на Ямбуй завтра утром? Спроси Карарбаха.

Старик посмотрел в тёмное дождливое небо, двинул плечами.

— Сейчас никто не скажет, что даст утро.

— А что будет делать завтра Карарбах?

— Старик тоже хочет идти на голец, — сказал Долбачи.

Цыбин разворошил огонь, бросил на угли не догоревшие головёшки.

Я отхожу от костра, смотрю на небо — никаких примет завтрашнего дня. С томящим предчувствием жду я его.

На небе обозначились контуры тяжёлых туч, освещённых сверху далёкой луной. Листья поникли. Пора увядания, надвигающихся холодов. В воздухе к запаху хвои теперь примешивается запах грибов, — последний запах перед снегопадом.

Спать укладываемся под широко распростёртыми ветками старой ели. Цыбин и Долбачи по очереди будут караулить ночь и костёр. Вся надежда, конечно, на Загрю. Он хотя и спит, свернувшись в клубок, но уши поставлены торчмя, настороже.

Лагерь стихает. Только жаркие рубины углей светятся в этой мокрой ночи, да иногда застонет земля или под водою вздохнёт уснувшая кувшинка.

Карарбах уже похрапывает. А мне не уснуть. Не слишком ли я понадеялся на себя, не повторю ли я участь погибших на Ямбуе геодезистов?

Лежу с открытыми глазами. Слышу, как с хвои гулко падают на брезентовые плечи Цыбина свинцовые капли влаги.

Мысли уводят меня в стланиковые заросли. Смотрю я на них как бы сверху, сквозь дымку прошедшего времени, и передо мною открывается картина трагической гибели людей.

Вот беспечно спускается по еле заметной тропке молодой парень. За спиною ружьё, в правой руке котелок. Беспечно входит он в стланик, размахивая по веткам котелком и напевая весёлую песенку. Металлический звон котелка растекается по склонам гольца. Его улавливает медведь в далёком ложке.

Зверь, припадая на заднюю левую ногу, уже несётся по россыпи, по стланикам, изредка останавливаясь, чтобы определить, в какую сторону удаляется звук. Чем ближе, тем осторожнее его прыжки. Выходит на след человека, жадно обнюхивает его, отходит вправо, на расстояние, которое позволяет ему не терять запах следа.

Бесшумно нагоняет жертву. Всё ближе, всё меньше метров остаётся между ними.

Из кустарника срывается бекас, пугливо проносится мимо человека, а вот и кукша тревожно прокричала над головою…

Надо бы обернуться, сдёрнуть с плеча ружьё, но нет, парень не обращает внимания, поёт, идёт дальше.

Медведь неслышно ползёт следом по чаще, выжидает удобного момента…

Прыжок, второй — человек не успевает обернуться, как ржавые клыки хищника впиваются в затылок. Сильным рывком парень отбрасывает котелок вверх, и тот виснет на макушке лиственницы.

Я гашу воображение, чтобы не видеть расправы…

Издалека донёсся выстрел.

— Наши стреляют, — встревожился Цыбин. Он отошёл от огня, прислушался. — Зря не пустили нас, нашкодит людоед в лагере.

Пожалуй, Цыбин прав. Такое невезенье!..

Тяжёлый туман причудливыми космами сползал с деревьев на захламлённую землю, нависал над болотами. Как неприветлив мир, покрытый серым густым туманом!

Карарбах сидит полураздетый, прикрыв спину куском брезента. Перед ним лежит его старенькая дошка. Смотрю на неё — и глазам не верю: у дошки обрезана пола — не с ума ли сошёл старик! Я знаю, как трудно бывает расставаться с истрёпанной в походах телогрейкой, пережившей с тобой всего лишь один полевой сезон, а ведь эта дошка для Карарбаха свидетель прожитых лет. С нею он разделил немало бурь, костров, дождей, в ней он и состарился. Не понимаю, зачем надо было ему именно сегодня расправиться со своей старенькой, латаной спутницей?

Подхожу к разбушевавшемуся костру. Весь дрожу от свежей, далеко ещё не закончившейся осенней ночи, оттого, что не выспался. Смотрю на старика — и ещё больше удивляюсь: он шьёт из отрезанного куска унты. Уже дошивает второй.

— Ночью три раза стреляли на таборе, — докладывает Долбачи, — однако беда, там людоед был!

— Может, по волкам стреляли? — спросил я.

Проводник повёл плечами.

Отогреваюсь у костра. Туман качается возле стоянки, и всё ещё поёт ночной ручей.

Карарбах перестаёт работать, поднимает голову. Я показываю пальцем на дошку, спрашиваю, зачем изрезал её, и для чего ему сейчас, по мокрому, унты?

Старик показывает на свои ноги, на кустарник, на свои уши и что-то говорит. На помощь приходит Долбачи.

— Он в этих унтах пойдёт искать амакана.

— У него же на ногах ещё крепкие, лосевые.

— Лосевые, что твои сапоги, шибко много шуму, когда ходишь по стланику, а в этих, — он показывает на унты в руках Карарбаха, сшитые шерстью наружу, — можно ходить неслышно, как рысь. Медведь не догадается, что ещё другой человек ходит по стланику, непременно к тебе пойдёт.

Где-то за туманом, за далью гор — утро. Но ещё спят болота, мокрые от ночного дождя стланики, звери, птицы…

В этот предутренний час, как никогда, чуток сон в природе.

Карарбах опускает в банку с сгущённым молоком кончик прутика, долго обсасывает его, запивая большими глотками чаю. Видно, его язык не избалован сладостями, пьёт он долго, вольготно.

— Значит, идёте? — спрашивает меня Цыбин.

Долбачи поднимает на меня глаза.

— Конечно, иду! Иначе не встретиться с людоедом, если он нападает только на одного человека. В этом нельзя не верить Карарбаху.

Цыбин неодобрительно покачал головою.

— Не так страшен чёрт, как его малюют, — говорю я. — Ведь ребята погибли, не подозревая о существовании людоеда на Ямбуе. Их подвела беспечность. А мне — куда проще: я знаю со слов Карарбаха нрав этого зверя: откуда, с какой стороны он может напасть. Значит, нелегко будет меня поймать врасплох.

— Ну что ж, ни пуха, ни пера! — говорит Цыбин, громко прихлёбывая чай.

За свои годы странствий по тайге мне пришлось охотиться почти на всех крупных зверей.

Эта охота была необходима, как источник питания при работах в отдаленных, безлюдных пустырях.

Я выслеживал джейранов и диких кабанов на Кавказе, в местах, где, к сожалению, уже много лет с тех пор нет и следов этих животных, да и не осталось лесов. Бродил осенью и зимою за табунами сокжоев по пустынной Таймырской тундре. Наблюдал жизнь снежных баранов на Становом, Джугджуре. Охотился на маралов, поднимал их на трубу. Сотни ночей провёл в скрадках, подкарауливая зверей. Но медвежьей охоте я отдаюсь с безудержной страстью.

Когда добываешь сохатого, оленя, серну, всё очень просто. Другое дело — охота по медведю. Ведь медведь сильный и свирепый зверь. Хотя ты и убеждён, что он боится человека, но тебя всё время держит в тисках ощущение опасности. Эта охота требует не только навыка, знаний повадок зверя, но и большого самообладания.

На мою долю выпало солидное количество добытых медведей —- может быть, даже рекордное для нашего времени. Другой бы опытный охотник, занимаясь медвежьим промыслом, в условиях, в которых находился я, думаю, добыл бы гораздо больше. Ведь я охотился только ради мяса, когда его у нас не хватало.

Кто-то несдержанно зашлёпал по болоту, прошёл, никого не вспугнув, до самого подножья Ямбуя.

Карарбах свернул сшитые им унты, перевязал их ремешком, положил в котомку. Туда же засунул и кусок брезента. Встал, повесил однополую дошку на сук под елью, отошёл от огня. Долго всматривался в небо, звёздное к северу и совершенно чёрное от туч над Становым.

Туман рассеялся и только над проточной водою лежал прозрачно-голубоватой полоской. Всплыла чернь болот, показались широкие разливы стлаников. Поднялся Ямбуй, огромный, могучий в плечах, заслонив полмира.

Идём со стариком умываться.

Мы огибаем кустарник и по мелкому ернику выходим к краю перелеска, к заливчику. Он соединён неширокой горловиной с озером. Наклоняюсь к зеркальной поверхности застывшего водоёма, хочу зачерпнуть воды и чувствую, как на мою спину ложится тяжёлая рука Карарбаха. Старик косит глаза влево. Смотрю туда — на озере метрах в пятидесяти от нас небольшой табунчик казарок. Они заметили нас, пугливо жмутся к противоположному, тенистому берегу, но не улетают. Странно, казарка — птица дикая и осторожная. Почему же они так опрометчиво поступают?

Карарбах тянет меня за телогрейку, показывает на гусей, затем поднимает лицо к небу. Гляжу, два белохвостых орлана кружатся в поднебесном просторе. Вот оно что — гусей в воздухе караулит смерть. Может быть, поэтому и казарки опаздывают, время их пролёта закончилось.

Мы ничем не можем помочь казаркам. Законы жизни безжалостны. Делаем вид, что не замечаем гусей.

Вода холодная, леденистая, обжигает лицо.

Горы уже не в силах заслонить солнце. Теплеет воздух. Прозрачная испарина стелется по глади воды, и у берегов, коснувшись жесткой осоки, тает. Всё сверкает чистыми красками осеннего утра.

У дальних болот, на сквозных вершинах лиственниц слетаются вороны. Они повисают на ветках тяжёлыми чёрными гроздьями. Эти птицы с дерзким криком и бормотаньем кажутся зловещими. Чего доброго, они будут сопровождать нас сегодня, как могильщики, предчувствуя добычу.

Случайно замечаю на противоположной стороне заливчика буквально в пяти метрах от нас на кочке серый комочек с чёрными пестрянками. На меня смотрит пара маленьких чёрных глаз. Это утка. Видно, не здешняя, издалека. Лежит неподвижно, подобрав под себя лапки и положив голову на левое крыло, обращённое к нам.

Я показываю Карарбаху. Он долго смотрит на кочку, не выражая удивления, и безнадёжно машет рукою.

Утка нас не боится. Не то больная, не то случайно вырвалась из когтей сапсана и теперь, отстав от стаи, одиноко умирает на чужом болоте, безразличная ко всему окружающему. Она вздрагивает всем комочком, всё реже открывает глаза, но ещё борется со смертью.

Полными пригоршнями плещу на грудь и плечи прозрачную студёную влагу. Ух, как здорово! Карарбах долго мылит руки, лицо, полощет рот.

Вода в это время необычно мягкая и свежая. На земле всё уже поблекло, сникло, а на озёрах ещё ярче зеленеют листья донных растений, плавучие островки из осоки, береговой троелист, и даже цветут удивительные по красоте, овеянные необыкновенными легендами, белые лилии — кувшинки, как их принято называть.

Рано утром ни одного цветка не было на озере. Но стоило солнцу заглянуть в озеро, как кувшинки начали тайком появляться из тёмной глубины водоёма, раскрыли свои белые, восковые лепестки и стали хорошо заметными на фоне округлых, ярко-зелёных листьев, плавающих на голубой поверхности воды.

Живут кувшинки только днём, а с наступлением вечерних сумерек цветок бережно сворачивает лепестки в бутон и уходит на всю ночь в таинственный подводный мир, оставляя на озере приятный аромат. Эта необычайная жизнь кувшинок создала почти у всех народов чудесные легенды, предания, сказки о русалках, богатырях, о человеческом счастье.

Солнце всё больше отогревает землю. Бесследно исчезает туман над ручейком. Яркие брызги света рассыпаются по всем закоулкам перелеска, вспыхивают в хвое разноцветными фонариками. Мох на болоте в изумрудных каплях.

Мы с Карарбахом уходим к стоянке, где нас ждёт уже завтрак.

В дневном свете костёр почти не заметен: огонь от сухих дров бездымный, и на жару пламя почти синее.

— Вы с Долбачи отправляйтесь на табор, — говорю я Цыбину. — Чует сердце что-то неладное.

— Придётся поторопиться. Вчера медведю не повезло. Лангара дежурила, а сегодня ребята могли проспать.

— Долбачи, спроси Карарбаха, куда он пойдёт?

Долбачи дважды повторяет мой вопрос.

Карарбах молчит, отводит от проводника взгляд. Дрожащими пальцами чешет остриженный подбородок.

— Ты не знаешь, Долбачи, что с Карарбахом, что его мучит? Может быть, он кается, что связался с нами? Пусть возвращается на табор, я не обижусь.

И на этот вопрос старик не отвечает, он молча начинает укладывать котомку, запихивает в неё лепешку, чайник, сумочку с сахаром и чаем.

— Карарбах раньше таким не был, а что с ним, сам видишь, не говорит… — отвечает проводник.

День в разливе. Ещё сильнее пылают осинники, горят ерники. Земля золотится осыпавшейся листвою. Сыплется хвоя с лиственниц, и просинь лесов безнадёжно тускнеет.

Вдруг Загря вскочил, повернул морду к Ямбую. Оттуда донёсся чей-то голос.

— Наши идут. Что-то случилось на стоянке, — поднимаясь, сказал взволнованно Цыбин. У меня не хватает терпения, иду навстречу. Из болота выбивается Павел. С одного взгляда можно было догадаться, что принёс он недобрую весть.

За ним появляется Илья. Вид у обоих усталый.

— Неприятность какая? — спрашиваю я.

— Дайте отдышаться… — И Павел скидывает с плеча винтовку. — Стервец! Всю ночь лагерь осаждал, обнаглел, стрельбы не боится, настоящий людоед. Будь ночь посветлее, отыгрался бы он у меня, — говорит Павел, всё ещё тяжело дыша от быстрой ходьбы.

— Убил кого?

— До людей не добрался. Всю ночь от костра не отходили, а оленей всех разогнал по тайге. Утром двух убитыми нашли — спрятал под мох. Ну и сатанюка!

Идём на стоянку.

Илья начинает рассказывать Долбачи о случившемся. Карарбах подсаживается к ним, внимательно следит за движением губ рассказчика. Кажется, и эта новость не удивляет его, будто и такое не раз было в его неласковой жизни.

Потом старик начинает что-то говорить, обращаясь поочерёдно то к Илье, то к Долбачи, показывает рукою в сторону лагеря. Оба собеседника соглашаются с ним.

— Карарбах и ты, — Долбачи показывает на меня, — пойдёшь на Ямбуй охотиться на амакана, а все другие надо скоро тайга ходить, искать оленей. Без них куда пойдём? Потом надо караулить убитых оленей: может, амакан придёт кушать их.

— Всё понятно, постараемся организовать встречу со всеми почестями,— говорит Павел бодрым голосом.

— Кого посадить караулить убитых оленей? Спроси у Карарбаха,— обращается он к Долбачи.

— Он совет даёт, пускай Лангара сидит там,— говорит Долбачи.— Она ночью хорошо стреляет. Остальные все догонять оленей будут.

— Тогда отправляйтесь.

— Дайте хоть покурить! — взмолился Павел и, достав кисет, пристраивается с Ильёй к огню. — Ежели, к примеру сказать, я убью людоеда — шкура моя?

— Если свою не потеряешь! — замечает Цыбин.

— Тебе-то она для чего? — спросил я.

— Так сказать, нужен стимул для риска.

— Ну что ж, я согласен: кто убьёт — тот и шкуру возьмёт.

— Теперь всё ясно. Не позже, как завтра утром, я этого косолапого выпущу из шкуры голеньким.

— Нож, Павел, не забудь взять с собою, а то ведь языком не освежуешь.

— Смейтесь! Посмотрю я на ваши кислые лица завтра.

Карарбах отдаёт свою, без полы, дошку Долбачи, берёт взамен его, выворачивает её шерстью наружу, надевает на себя, перехватывает ремнём. Телогрейку прячет в котомку.

Заливаем огонь. Обходим болото слева. По пути заглядываем на озеро. На нём нет казарок. Победил ли в них инстинкт перелёта, и они, пренебрегая опасностью, пустились в далёкий путь или, охваченные страхом перед белохвостыми орланами, забились в береговую чащу, ждут ночи? Но небо пустое.

И на кочке в заливчике утки уже нет, кроме перьев, плавающих на поверхности воды, они теперь разве только ветерку нужны для забавы. Зато как много к полдню расцвело кувшинок! И как некстати рядом с ними пучки перьев — остатки птичьей трагедии.

Перебрели топкое болото. Вышли на нашу тропку. Разулись, выкрутили портянки и разошлись. Мы с Карарбахом решили задержаться на месте, под гольцом, часа два-три, а Цыбин с остальными направились в лагерь.

Прощаясь, мы долго жали друг другу руки. Может, не встретимся больше. Эти дни убедили нас в том, что здесь, на Ямбуе, всякое может случиться.