Глава двадцать вторая. Я убью тебя, Харги!

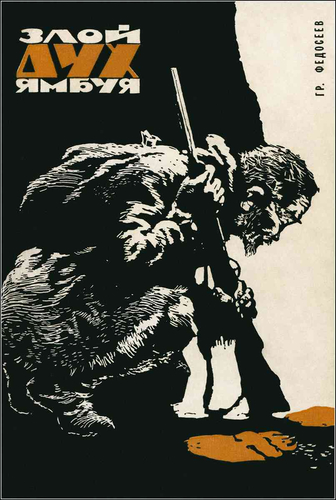

- Книга: Злой дух Ямбуя

- Автор: Григорий Федосеев

- Содержание

- Читать ранее

- Читать далее

Нам надо было добраться к границе кустарников до россыпей и оттуда спуститься по знакомой уже нам тропке сверху вниз. Карарбах не стал на этот раз подниматься чащей. Ему лучше, чем мне, известно, как опасен медведь в засаде.

Под ногами звериная тропка, проложенная между замшелых мерзлотных бугорков, густо усеянная спелой клюквой. А сколько голубики! Она выползла на россыпи, стелется по кромкам болот. А грибы…

То они, будто услышав наши шаги, вдруг высыпают из чащи и стоят на поляне все на виду, родовитые, с многочисленным потомством, то осторожно глянут на тебя в щёлочку из-под лопнувшей корки земли, то усыплют тропу.

Пробираемся по шаткой подстилке из угловатых камней. Склон гольца в этом месте пересечён террасами. Мы поднимаемся по ним, как по гигантским, давно заброшенным, ступенькам, и у каждого излома задерживаемся, чтобы осмотреться. Карарбах караулит заросли справа, я слежу за кустарником слева.

Выше всё круче. Старик тяжело дышит отогретым солнцем воздухом, на шее вздуваются фиолетовые жилы. Но ноги, привыкшие к ходьбе, идут мерным, как ход маятника, шагом.

У очередного излома он хватается за угол обломка, подтягивается на руках. Потом, закрыв глаза, припадает грудью к скошенному краю камня, долго лежит не шевелясь.

Солнце не томит жаром — греет землю. Сегодня особенно чувствуется, что лето ушло. Грусть и уныние разлиты повсюду, в сухом неподвижном воздухе медленно плывёт паутина.

Карарбах поднимается, разгибает усталую спину, тяжело вздыхает. Я хочу взять у него котомку. Старик протестует, отмахивается.

Путь по россыпи преграждает неширокой полоской стланик. Если людоед следит за нами, то лучшего места для засады не найти.

Карарбах даёт мне знак отстать, но быть настороже. Сам подходит поближе к зарослям, поднимает ствол берданы.

— Бек!.. Бек!.. — вдруг кричит он, бесподобно подражая голосу оленёнка, потерявшего мать, и ждёт, прощупывая прищуренными глазами кустарник.

Потом ещё кричит; теперь в голосе потерявшегося оленёнка отчаяние и безнадёжность.

Стоит несколько секунд. Ветерок дует в спину, набрасывает на стланик запах человеческого пота. Опасность быть обнаруженными очевидна, но кругом невозмутимая тишина.

Старик осторожно входит в чащу, минует перемычку. Я следую за ним.

Небо в чистой синеве, только у северного горизонта беспорядочно лежат облака, как бы сбившись в одну кучу.

Загря неожиданно опережает меня, бросается влево, припадает влажным носом к россыпи.

Карарбах, горбя спину, низко наклоняется к нему, внимательно осматривает узоры разноцветных лишайников, прилипших к камню. Тычет пальцем на смятую травинку, которую я ни за что бы не заметил. Показывает на камушек, вдавленный в землю. Кто-то прошёл здесь осторожно, не оставив заметного следа.

Проводник ставит правую ногу рядом с измятой травинкой, а другую выносит к камушку, прикидывает, какому зверю принадлежит такой размах шага. Неопределённо разводит руками. Он, кажется, ещё не уверен в своей догадке. Делает шаг вперёд, равный шагу зверя, прошедшего тут, показывает пальцем на чуть заметные отпечатки когтей.

Шагает дальше, ещё и ещё — и вдруг припадает к россыпи, ощупывает ладонью продолговатый след, хорошо приметный на податливом ягеле.

— Амакан! — едва шевелит он губами, показывая на лишайник с отпечатком кривой медвежьей лапы.

Старик объясняет мне, что медведь где-то близко, тут, в стланике, что он ходит рядом, но не нападает, потому что нас двое, и будет ждать случая, когда мы разойдёмся. И даже теперь на лице Карарбаха ни тени тревоги.

Выходим на последнюю террасу. Дальше кустарники мельчают, редеют, сходят на нет, не выдерживают натиска курумов. Вот и тропка, по которой спускались за водою Петрик и Евтушенко.

Карарбах считает, что надо переждать с час, потом идти в стланик.

Даже при самых опасных встречах с раненым медведем, когда он бывает более яростным, я был куда спокойнее. Что же это такое?.. Страх? Неуверенность в себе? Нет! Я готов к этой встрече, и она должна состояться!

Нам хорошо виден склон Ямбуя, прикрытый ярко-зелёными стланиками и обломками развалившихся скал. Над ними и над всей землёй мир и покой. И кажется невероятным, что в этом абсолютном спокойствии назревает схватка не на жизнь, а на смерть.

Карарбах достаёт из котомки унты, сшитые ночью, натягивает их поверх олоч, перехватывает ремешками пониже колен и щиколоток. Высыпает на камень из кожаной сумочки весь запас патронов для берданы. Роется в них крючковатыми пальцами, по каким-то приметам отбирает два патрона, кладёт за пазуху. Перехватывает ремешками края рукавов и стягивает завязки на груди.

Затем он низко-низко пригибается к земле, делает движение руками, ногами, головой — ничто не должно мешать при повороте в любую сторону или при прыжке. Уже по этой подготовке можно догадаться, насколько серьёзна даже для него, опытного охотника, предстоящая встреча.

Карарбах готов. Он стоит, склонившись на ствол берданы, напряженно всматриваясь в заросли. Лицо его грустно, морщины на широком лбу сдвинуты. Выбирая себе путь, старик что-то шепчет сухими фиолетовыми губами. Куда пойдёт он?

Я делаю последнюю запись в дневнике:

«Через несколько минут мы войдём в стланик, где людоед. Оба ясно представляем опасность. Меня удивляет Карарбах. Уж если я в какой-то степени надеюсь на него, то ему не на кого надеяться. Он с чисто эвенкийским спокойствием идёт на этот риск, побуждаемый только человеческой совестью.

Если мы ошиблись в своих расчётах или переоценили свои силы и не дойдём сегодня до подножья Ямбуя, то и в этом случае пусть мои друзья не забудут о героическом поступке Карарбаха, старого пастуха-эвенка, пожертвовавшего собою ради нашего общего дела».

А Карарбах, собрав немного мелкого сушняка, разжигает костерок, вытаскивает из котомки своего божка, чёрного от впитанного жира, кладёт его на полу дошки и долго-долго смотрит на него…

Что просит старик у своего божка: удачи мне или прощения для себя? Но тот, кажется, неумолим. Карарбах вынимает из кармана грязный кусочек медвежьего жира, подогревает на огоньке и размазывает по его плоскому лицу. Идол сыт, губы от жира кривятся, скулы лоснятся. Карарбах доволен, он кладёт божка за пазуху, встаёт, убежденный в успехе.

Он бросил короткий взгляд на закат, поправил на спине котомку, пристально посмотрел мне в лицо, как бы пытаясь узнать, готов ли я к поединку. Потом хлопает меня по плечу, кивает на стланик, — дескать, можно идти.

— А ты какой тропкой пойдёшь? — спрашиваю старика.

Он показывает одним пальцем на себя, другим — на меня и соединяет эти пальцы: дескать, пойдём вместе.

— Ты же говорил, что я пойду один, — переспрашиваю его.

Он кивает головой и объясняет, что для меня он будет со мною, а для медведя — его не будет близко возле меня. Я не совсем понимаю Карарбаха, но разговор с ним отнимает много времени, а его у нас не остаётся, и я не стал больше расспрашивать. Если мы пойдём по одной тропе, то это даже лучше: вместе мы сильнее.

Солнце огненным шаром нависает над далёкими хребтами. Карарбах торопит меня и говорит, что он будет идти следом, в десяти шагах от меня, но так тихо, что медведь не обнаружит его и даже Харги не узнает.

— Для чего это надо? — задаю ему вопрос.

Он даёт понять: медведь не должен догадаться, что нас двое, иначе не нападёт, а если он издали и увидит его, примет за зверя и ещё скорее бросится на меня.

Только теперь, взглянув на старика, я заметил, что он действительно в этом меховом одеянии сам похож на медведя, вставшего на задние лапы.

Старик берёт от меня Загрю, ласково гладит загрубевшей ладонью его по спине, привязывает к своему поясу.

До зарослей идём вместе. Лицо Карарбаха непроницаемо. Никакой тревоги. Это и меня заставляет подтянуться.

А солнце падает ниже и ниже. Что ему до наших дел!

Я выхожу вперёд, спускаюсь по еле заметной тропке в заросли. Старик идёт следом, но я не слышу ни его шагов, ни шороха кустарника, по которому он пробирается. Шерсть на оленьих шкурах, из которых сшита одежда старика, поглощает звуки.

Зелёный каракуль густых рослых стлаников падает вниз, по пологому склону Ямбуя. Робкими шагами вступаю я в эту враждебную чащобу.

Дальше иду, не таясь, как ходят по безопасной тропе. Только кустарник хищно теснится вокруг да из чащи проглядывает зловещий сумрак.

В правой руке карабин. Левой машу пустым котелком по кустарникам. В чутком воздухе дребезжащий металлический звук расплывается по Ямбую, уходит в ложки, стекает к подножью гольца.

Убеждён, что медведь уже услышал этот знакомый ему звук. И, может быть; он уже спешит мне навстречу…

Слух становится чутким, как у раненой лани. Нервы сдают, и я невольно шепчу:

— Спокойно… не спеши…

Внезапный взрыв справа сжимает сердце. Карабин липнет к плечу.

— Хррр…. - взлетает рябчик.

— Ух ты, дьявол! Как напугал! — вырывается у меня с облегчением.

Птица, трепеща крыльями, пугливо метнулась вниз, оставив в дрогнувшем воздухе несколько перьев да недоуменье на морде Загри.

Карарбах не подходит ко мне, показывает на солнце. Времени у нас остаётся действительно немного. Тропка уводит меня в глубину зарослей. Кустарник молчит как заколдованный. Хоть бы ветерок развеял тяжкую тишину затаившихся дебрей!

Где-то справа, в зарослях, стукнул камень, стукнул и смолк, оставив в вечернем сумраке смутную тревогу.

Вдруг я с удивительной ясностью чувствую на себе злобный взгляд в спину настигающего меня медведя и даже физически ощущаю ржавые клыки, впивающиеся в затылок. Мгновенно оборачиваюсь. Котелок летит в сторону...

В гробовой тишине прохлада легонько коснулась разгоряченного лица, кто-то пикнул в смятении.

Ощущение близости зверя не покидает меня. Пячусь задом, жду нападения.

Издали наблюдающий за мною и тоже встревоженный, Карарбах первым приходит в себя, машет рукою, подаёт знак идти дальше. Я поднимаю котелок, поворачиваюсь.

«А что, если людоед перехитрит нас — устроит засаду впереди или слева?»

Я сильнее машу по веткам звонким котелком.

Спускаюсь ниже, иду не таясь. Под ногами влажный, скользкий ягель. На левую щёку падает тёплый луч закатного солнца.

Тропка выводит меня на прогалину, где людоед напал на Петрика. Зову Карарбаха, а сам присаживаюсь на пень. Остается меньше половины пути до подножья гольца. Неужели мы сегодня не встретимся с медведем? Я не знаю, смогу ли завтра повторить то же самое.

Подходит Загря, кладёт на мои колени голову, смотрит на меня спокойно — ничего не ждёт.

С озера доносится далёкий крик какой-то птицы. Быстро завечерело. За прогалиной тропка, обогнув россыпушку, вывела меня в широкий лог и скрылась в зарослях густых стлаников. Осторожно шагаю по притоптанному ягелю. Звенит и звенит котелок…

Неужели медведь ушёл куда-то далеко, не слышит призыва? Настойчиво крепнет досадная мысль, что день закончился вничью, а завтра, может, выпадет снег и…

Но вот снова из соседнего ложка донёсся шорох. В два прыжка я оказался у края просвета. Бросаю котелок, поворачиваюсь на звук.

Карарбах каким-то образом догадался, тоже смотрит в ту сторону, откуда донёсся подозрительный звук. До боли в руках сжимаю карабин.

Недалеко от меня кто-то качнул ветку стланика. Чуточку подаюсь влево, поудобнее ставлю ноги. Ближе зашуршали опавшие листья. Снова вздрогнула ветка, другая…

И совсем неожиданно в просвет ворвалась вспугнутая кем-то белка. Увидев меня, она на мгновенье поднялась на задние лапки и, пренебрегая опасностью, бросилась мимо меня.

«Надо же такое!» — вырывается у меня.

С облегчением опускаю карабин, нагибаюсь к земле, хочу поднять котелок.

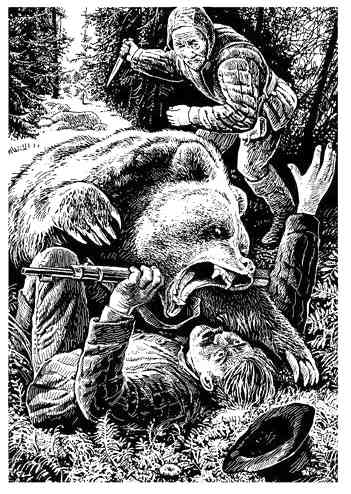

Вдруг сзади яростный собачий лай… выстрел… звериный рёв…

Мгновенно поворачиваюсь.

На меня наплывает чёрная лохматая глыба с выброшенными вперёд когтистыми лапами, неотвратимо наваливается на меня, сбивает с ног, давит огромной тяжестью к земле, обливает лицо горячей липкой кровью.

Едкий медвежий запах наполняет лёгкие.

Надо бы выхватить нож, но острая боль не даёт шевельнуться.

Медведь лежит на мне.

В бессильном бешенстве раненый зверь гребёт на себя передними лапами камни, ищет в предсмертной агонии врага.

Слышу приближающиеся шага Карарбаха, его гневное бормотание. Острый глубокий удар ножа потрясает могучего зверя. Он весь дрогнул, и тело его стало слабеть, мякнуть, свалилось набок.

Передо мною стоит Карарбах. В широко раскрытых глазах ужас. Он не должен был стрелять, не должен навлекать на себя гнев Харги! Но старик забыл об этом в момент грозившей мне опасности!

С трудом встаю. Боль во всём теле, но раны как будто нет. У ног лежит обмякшая туша тёмно-бурого медведя.

— Вот мы квиты с тобою, чудовище!

Карарбах стоит рядом, дышит часто, точно ему не хватает воздуха. Он глазам своим не верит, что медведь, в которого вселился Харги, убит. Духи смертны!..

Кажется, именно это потрясло его больше всего.

Старик внимательно осматривает медведя, прикидывает длину его от морды до хвоста, потом нагибается, тычет пальцем в уродливую, криво сросшуюся лапу с налипшими комками земли. Сомнений нет, это людоед!

Полой телогрейки Карарбах вытирает окровавленное лезвие ножа, вкладывает его в ножны. И я вижу, как на лбу старика сбегаются извилистые морщины. Какие-то мысли и сомнения, может быть, никогда раньше не возникавшие, вдруг захватили его.

Духи смертны!.. Разве мог он так думать раньше?

— А ведь здорово получилось, чёрт побери! Не каждому так удаётся. Поздравляю!.. — И я обнимаю старика, крепко прижимаю к груди.

Он освобождается от моих объятий, отступает от меня на шаг, тычет себя в грудь пальцем, отрицательно машет головою: дескать, не меня благодари. Старик оглядывается, явно ищет Загрю, говорит еле понятно:

— Это… бэююэн…

То есть это собака вовремя обнаружила засаду.

Я объясняю ему, что, не пусти он вовремя пулю, собака не спасла бы меня.

В это время в кустах заскулил Загря. Что-то случилось с ним. Я хватаю Карарбаха за руку, спешу на помощь.

Загря лежит на правом боку в камнях. Глаза затуманены болью. У кобеля вывихнута задняя нога, — видимо, ударом медвежьей лапы. Сустав бедренной кости выпирает шишкой. Малейшее прикосновение к ноге вызывает у собаки острую боль.

Я никогда не был костоправом. Мои познания в этой области ничтожны. Вся надежда на старика. Он приседает на корточки, гладит притихшего Загрю, кладёт потрескавшуюся ладонь на хорошо заметное вздутие. А сам ласково приговаривает. Затем просит держать кобеля. Я наваливаюсь на Загрю, прижимаю его голову к земле. Собака, вырываясь, неистово визжит. Карарбах осторожно берёт правой рукой больную ногу и сильным рывком вправляет конец сустава в чашечку. Рёв обрывается, белый султанчик на конце пушистого хвоста Загри обрадованно дрожит.

Я отпускаю собаку. Она ещё не верит в совершившееся чудо, долго косится на улыбающегося Карарбаха.

Закат в полном великолепии. Румянятся вершины угловатых гольцов, подчёркнутые тенью провалов. Восток кутается в вечернюю дымку. Но нам теперь можно не спешить. Вот освежуем медведя, и я навсегда прощусь с тобой, Ямбуй…

Шкуру отдадим Павлу — так и быть. Представляю, как он расстелет густо-бурый медвежий ковёр перед Светланой, как ахнет девушка от радости и удивления. И Павел, усевшись с ней на шкуре, будет долго рассказывать о необычных таёжных приключениях.

Выходим мы с Карарбахом из кустарников, а медведя нет!..

Что за дьявольщина!

Неужели ошиблись прогалиной?

Нет, тут наши следы, измятый ягель и лужа крови. Выскакиваю к просвету и вижу, как, скрываясь в чаще, мелькнул тёмный хребет удаляющегося зверя.

— Вот проклятый! Сущий злой дух! Но погоди, придёт твой конец!

Старик больше меня ошеломлён — обхитрил его Харги! Ведь он не должен был стрелять в него! Карарбах совершил то, чего не могли сделать предки и чего не мог он допустить ещё вчера. Но Карарбах, кажется, не собирается вымаливать пощады. Нет! Ни капли раскаяния. Что-то, видимо, оборвалось внутри старика вместе с этим выстрелом. А может быть, в этот момент всплыли тайно терзавшие его сомнения и поколебали в нём слепую веру в духов.

С лица старика постепенно сходит минутная растерянность. Он с трудом объясняет мне, что пуля хорошо попала в зверя, но нож злой дух направил в пустое место и не дал повторить удара, что медведя надо догнать, с такой раной ему далеко не уйти. У старика, кажется, возникло безумное желание схватиться с Харги, обрушиться на злого духа всей своей силой, драться и драться, бросать в него камни, скалы, горы...

Карарбах перезаряжает бердану. Лицо его хмурится. Нет, нет, он не жалеет, что судьба его свела на Ямбуе со злым духом! Теперь он готов на всё, готов принять на себя любую беду, чтобы убедиться, бессмертен ли злой дух Харги и властен ли он над людьми!

Но как быть с Загрей?

Он, тяжело припадая на больную ногу, выходит к нам. Хорошо, что сам идёт к нам и его не придётся нести. Карарбах советует не привязывать собаку, пусть плетётся сзади нас.

Спускаемся следом зверя по логу к подножью Ямбуя. Всюду рытвины, каменные бугры, густо переплетённый стланик — медведю есть где залечь.

Шаг за шагом погружаемся в эти чутко затаившиеся заросли.

Зверь на бегу кровянит брызгами бледно-жёлтый ягель. Заметно, что он спешит, как шальной налетает на колодник, падает, попадает в непролазный кустарник. Иногда мы слышим его предупреждающий рёв.

Вижу сгустки чёрной крови. Дальше она побежала по земле сплошной извилистой полоской.

Карарбах останавливает меня. Он хочет узнать, куда попала его пуля и почему нож не задержал зверя?

Осматривает притоптанный медведем ягель, находит кровавые мазки на ветках стлаников с правой стороны по ходу зверя, прикидывает высоту мазков от земли на кустах и жестами показывает, что пуля пробила почки. Старик предупреждает меня смотреть в оба! Медведь далеко не уйдёт и непременно где-то тут, в зарослях, устроит засаду на своём следу.

Пробираемся по узким прогалинам, караулим зияющие темнотой просветы. Впереди возник подозрительный шорох. Затем дрогнули кусты, стукнул камень — зверь бросился вниз.

Вот и подножье. Бесшумно идём по влажному ягелю, как по льду. Натыкаемся на лёжку, залитую кровью. Вероятно, тут зверь решил дождаться нас, но что-то помешало ему.

Карарбах всё время напоминает мне об осторожности.

Предчувствие смертельной опасности делает раненого зверя во много раз смелее.

Задерживаюсь у лёжки на две-три секунды и уже хочу шагнуть дальше, как впереди из стланика поднимается лобастая голова и мгновенно исчезает. Не успеваю выстрелить. Где-то дальше гремит россыпь.

Откуда-то появилось несколько кукш. Болтливые птицы подняли бестолковый гомон, стали, видимо, поносить косолапого за трусость.

Длинные тени вершин Станового слились с провалами. Потускнели склоны. Равнина как бы приподнялась, подставила плоскую грудь вечерней прохладе.

Заросли обрываются у широкой полосы мари. Дальше в мутной пелене простираются болота, пересечённые бугристыми, глухими перелесками. Мы вышли на свой утренний след. Правее, в десяти метрах от нас, на мху виднелись отпечатки отяжелевших лап медведя, просеменившего к болотам.

Карарбах вдруг ловит меня сзади за телогрейку, показывает рукой на небольшое озерко среди пожелтевшей зелени.

Медведь!

Вскидываю карабин. Подвожу мушку к краю осоки, за которой метрах в двухстах от нас мелькает тёмно-бурая полоска спины зверя. Он слышит наши шаги на своём следу, пытается скрыться, пугливо пригибается, неслышно идёт по отмели болота. Теперь он боится открытых мест, как летучая мышь света. Уходит в глубину зыбунов, в топи, куда не пройти человеку.

Я не стреляю, за кустарником не видно убойного места, и медведь скрывается за густым перелеском.

Нас атакуют жёлтые болотные комары, почти вдвое крупнее обычных. Они медлительны в полёте, наваливаются полчищами. Их жало ядовито. Лицо горит от укусов. Нет сил терпеть. Но всё это сейчас отступает перед охотничьим азартом.

Нам надо во что бы то ни стало перехватить медведя до зыбунов, иначе он действительно уйдёт!

Теперь уже не таимся, громко шлёпаем по кочковатой мари. На фоне голубого вечернего неба, распластав крылья, молча кружит над раненым медведем ворон.

С трудом преодолеваем троелистовое болото. Бежим через марь напрямик к перелеску.

Скорее!.. Скорее!..

У озерка натыкаемся на звериную тропку. Следов медведя на ней нет, он идёт правее, придерживаясь кромки болота.

Карарбах поднимает ствол берданы, стреляет в небо: может, где-то на прогалине покажется вспугнутый зверь.

Внезапный звук сорвал с болот покой. Стаи вспугнутых птиц вычерчивали в вечернем сумраке замысловатые виражи.

До слуха доносится прерывистое дыхание зверя, его приближающиеся шаги…

Потом всё внезапно обрывается, замолкает. Зверь затаился.

Сходим с тропы влево, крадёмся по мелкому кочкарнику, бредём по воде. Болото безмолвно, как смерть…

Позади за перелеском, где находился медведь, тишину разрывает шум крыльев и пугливый крик кряковых. Шум постепенно отдаляется, затихает. Но там, где он возник, кто-то долго и трудно выбирался из воды на берег.

— Почувствовал, стервец! Уходит через ручей в другую сторону!

Выбегаем из перелеска. Дальше опять марь, сплошь прикрытая пышными лишайниками, будто цветным покрывалом. В потных низинах бродил легкий редеющий туман. Впереди на бугре за марью возникает огромная фигура медведя. Его силуэт хорошо вырисовывается на фоне белых облаков.

Мы — ни с места!

Зверь, повернувшись к нам, долго всматривается в вечернее пространство мари и, видимо, успокоившись, ложится мордой к нам. Но у нас нет времени испытывать терпение друг друга.

Стоило сделать один лишь шаг, как чуткий слух зверя обнаружил нас.

Медведь мгновенно вскочил, ещё раз глянул в нашу сторону и поспешно скрылся за бугром.

От него теперь не отстает ворон. Его дерзкий крик, как набат, слышен далеко в пустынном пространстве.

Мы с Карарбахом бросаемся через марь. Остаются считанные минуты до наступления ночи. Надо во что бы то ни стало догнать зверя, иначе накроет темнота и никуда не пойдёшь.

На болоте всё ещё стонет вспугнутая выстрелом птица.

Небо к ночи становится льдистым. В мареве тускнеют застывшие озёра. Скрываясь за краем перелеска, в ночь уходит караван гусей.

Поспешаем, да разве по кочкам разгонишься!..

Вот и бугор. На нем глубокие вмятины медвежьих лап. Мы обрываем бег, осторожно выходим наверх.

То, что представилось нам, было настолько неожиданным, что мы забыли и про ружья, и про всё на свете.

За бугром в широком зыбуне, затянутом сплошным рыжим мхом, барахтался людоед.

Звериным чутьём медведь понял — не уйти от расплаты. Решился перейти зыбун. За ним непролазная чаща старых перелесков, где надёжно можно укрыться.

Добрался до средины и стал тонуть.

Дальше — явная гибель, повернул назад.

Страх встречи с человеком отступил перед более реальной опасностью быть заживо погребённым в топком болоте.

Медведь находился не более чем в двадцати метрах от нас.

Увидев так близко людей, он оторопел, поднял морду, издал злобный, пугающий рёв и с дикой решимостью рванулся было к нам. Напрягая все силы, он вытащил из топи передние лапы и, пытаясь найти опору, шлёпал ими по растревоженному зыбуну.

Напрасно силился вырвать из липкой глины уже погруженный в неё зад. Не помогла и геркулесовская сила.

И чем больше бился зверь, тем глубже уходил в разжиженную мерзлоту.

Глаза медведя дико блуждали по сторонам.

Огромная пасть была широко раскрыта.

Зверь продолжал реветь, но это была уже не угроза, а скорее безнадёжная ярость, что смерть настигла его раньше, чем он смог свести с нами счёты.

Мы стояли в полном оцепенении, забыв про наступающую ночь, про злого духа, даже чувство мести во мне отступило при виде этой ужасной картины. Чем-то далёким, первобытным веяло от неё.

В эти минуты, кажется, и для медведя не осталось врагов, кроме вязкой, холодной жижи под ним да страха перед нелепой смертью, поймавшей его в зыбуне.

Какой жалкий вид у владыки! Нижняя челюсть отвисла, обнажив заляпанный грязью рот, и его рёв уже никого не пугает.

Старик поражён. Он не понимает, почему злой дух Харги бездействует? Почему не спасает людоеда, не сбил нас со следа, не посылает на нас грозу, несчастье? Не может или его действительно совсем нет?..

Рёв прекратился. Тщетны попытки медведя задержаться на поверхности. Уже скрылась спина. Разжиженная глина сковала и передние лапы. Зыбун, как удав, медленно заглатывал людоеда в свою бездонную утробу.

На поверхности ещё оставалась голова с открытым ртом и со злобными глазами, по-прежнему обращённая к нам…

Карарбах достаёт из-за пазухи своего засаленного божка, сжимает его жилистыми пальцами, весь багровеет, дышит тяжело...

Решительно подходит к краю зыбуна и, размахнувшись, бросает божка в медведя. Тот ловит его разъярённой пастью. Слышится треск, и от идола остались только щепки.

Старик с жаром стал объяснять мне: если есть Харги — он сейчас покажет свою силу. И эвенк застыл в ожидании.

Потом, точно очнувшись, высоко поднял костлявую руку с берданой. Потрясая ею в сторону зверя, он гневно крикнул:

— Ви вааи сииу, Харги!

И, приложив ложе ружья к плечу, выстрелил в голову медведя.

Зверь последний раз глотнул воздух, и над топким зыбуном сомкнулся мох. Только широкий шрам на нём ещё долго будет напоминать о коварстве дикой природы.

Налетел ворон. Потеряв медведя, он вдруг поднял неистовый гвалт, взметнулся над опустевшим зыбуном и унёс своё зловещее «дзин… дзин…» в лиловый сумрак засыпающего нагорья.

Карарбах всё ещё никак не придёт в себя. Столько тревог и волнений он, кажется, не пережил за всю свою долгую жизнь. Свершилось такое, чего он, вероятно, тайно опасался. Но всё это, конечно, не сразу началось, не с нашей встречи, а стоило ему многих бессонных ночей, сомнений, тяжких раздумий, бродило в нем подспудно. И только в этот день, столкнувшись с людоедом, старик понял, что человек сильнее Харги. И всё, что он так бережно хранил от предков, вдруг рухнуло.

Старик резко повернулся и, не оглядываясь, быстро зашагал назад, к Ямбую. Уходил худой, высокий и прямой, как кондовая лиственница.

Померкли дали. В потемневшем зеркале болот ничего не отражается. Нагорье уходит в глухую осеннюю ночь.

Догоняю Карарбаха. Шлёпаем со стариком по воде, чёрной, как ночное небо. Что нам теперь до темноты, до холодной воды в сапогах, до безлюдных пустырей! И темень, и тишина, и шорохи уже не пугают нас.

Выходим на тропку, где оставались наши котомки. Идём по обмежке болот. Вода в них ночью так густа, так тяжела и так недвижима, что и звёзды, отражающиеся в ней, неподвижны.

Карарбах идёт спокойным и широким шагом, что-то бормочет себе под нос. Внезапно он отступает назад, хватает меня за руку, прижимает к себе, свободной рукой показывает вперёд.

Не понимаю, что встревожило старика. Склонив набок голову, он настороженно смотрит в темноту, явно чего-то ждёт. Загря тоже ведёт себя странно — навострив уши, громко нюхает воздух.

Только я один ничего не понимаю. Хочу спросить старика, в чём дело, но слышу сам, как загремела россыпушка, точно на неё высыпали кучу камней. Затем из этого шума прорвались шаги и стук приближающихся копыт. Карарбах, как всегда, догадался о близости зверя раньше, чем можно было услышать его шаги.

Толкаю старика, изображаю руками рога. Он утвердительно кивает головою. Я сбрасываю с плеча карабин. Загря устремляется в сторону зверя.

Из тёмных стлаников появляется учаг. На нём — глазам не верю! — Лангара.

Осадив оленя, она легко коснулась ногами земли и, приблизившись к нам, с материнским беспокойством глянула на меня.

— Я думала, тебя поймал амакан, не увижу больше, — сказала она с облегчением.

— Почему ты так решила?

— Мы слышали выстрел из берданы, подумали: почему Карарбах стреляет, а, не ты? Он не собирался убивать злого духа. Немного погодя опять услышали выстрел, тоже из берданы. Что бы ты сказал? Не знаешь?! Мы подумали: наверное, Карарбах ранил амакана, потом тот бежал, его догнал старик и убил. Ты не стрелял, что-то с тобою случилось. Разве усидишь на таборе, всяко думается! Вот я и тороплюсь узнать, — может, помогать надо?

— Спасибо, Лангара, ты угадала, всё именно так и было. Карарбах убил людоеда.

— Убил? — Она роняет на землю поводный ремень, поднимает руки к небу. — Неужели забыл, что в амакане злой дух? Он ничего не прощает людям и тем, кто против него, приносит много горя. — И она повернулась к старику.

— Карарбах хорошо знал всё это и всё-таки убил Харги, но, как видишь, остался жив! — Я ловлю её худую, холодную руку, говорю как можно ласковее: — На земле нет ни злых, ни добрых духов, Лангара, всё это придумали сами люди. Ты это понимаешь и веришь в духов лишь в силу привычки.

Лангара хмурится, слегка повисает на моей руке, и пальцы её наливаются тяжестью. Не по душе ей мои слова, и, кривя губы, она говорит убеждённо:

— Зачем ты пришёл в наше стойбище?.. Без тебя мы много лет жили, и неплохо жили, как велели предки, а они знали такое, что скрыто от других. Ты говоришь, что духов нет, что мы слепые, неправильно живём. Но разве не знаешь, что человек без веры всё одно что бесплодная женщина, которая не знает материнской радости. Я не видела духов, но знаю: они сильные. Поверить же тебе, лючи, всё равно что надсмеяться над своим прошлым, над своею жизнью. Но мы так не можем. Пусть дети живут по-новому, им не нужны наши старые боги…

— Нет! Мне хотелось помочь вам освободиться от ненужного страха перед Харги, чтобы вы больше верили в свои собственные силы.

— Не говори такие слова! — раздраженно перебиваем она меня.— Лучше послушай старую Лангару: возьми моего самого сильного учага и скорее уходи из этих мест, уходи! А духи пусть останутся с нами.

— Нет, не останутся! Да их и нет, и Карарбах больше уже не будет носить за пазухой божка.

Лангара ошеломлена. Запускает руку за пазуху старику, ищет деревянного идола. Ощупывает его карманы, котомку и, обратившись ко мне, смотрит испытующе в упор.

«Что ты сделал со стариком?!» — говорят её глаза.

Острыми скрюченными пальцами, как когтями, она впивается в мою телогрейку, яростно трясёт меня.

— Куда он дел своего бога?

— Выбросил.

Лангара дико смотрит на меня.

Карарбах догадывается о нашем разговоре, поднимает сухую, жилистую руку со сжатым кулаком и, повернувшись в сторону зыбуна, кричит что-то непонятное мне.

— Он стрелял в Харги!.. — произносит старуха уставшим, еле слышным голосом.— Что же будет с нами?.. На землю! Падайте на землю!.. Просите у Харги прощения! — И она опускается, точно врастает в мох, роняет голову.

Карарбах стоит перед нею молча, удрученный.

Я помогаю ей встать. Она покорная, расслабленная, как будто сразу одряхлевшая.

— Нет больше Харги… — еле слышно шепчут её губы.

Но вот опять перед нами прежняя Лангара. Суровая, неуступчивая, убеждённая в своей правоте. Она поднимает с земли поводной ремень, выходит вперёд с учагом, ведёт нас на табор.

Позади в тучах взошла луна. Тьма рассеялась, ушла в перелески, легла на болота. Под ногами обозначилась тропка.

Старуха перебредает промоину, приостанавливается, грозит мне кулаком.

— Духи тебе не простят, ты это узнаешь раньше, чем покинешь Ямбуй. И Карарбаху больше не будет удачи.

— Ты, Лангара, с детства поклоняешься духам, ублажаешь, молишься на них, так почему же они не оградили тебя от многих несчастий, что пережила ты за свою жизнь?

— Человеку положено много горя и мало радости, — возражает она.

— Но не от духов!

Старуха гневно глянула на меня, дёрнула за повод оленя.

Она шла, сбиваясь с проторённой стёжки, как ошалелая. Потом вскочила на учага, погнала его влево от тропки через марь и исчезла.

Мы почувствовали тёплое, живительное дыхание костра раньше, чем увидели огонь. И ветерок донёс резкий запах звериного мяса. Это, видимо, каюры привезли медведя — нашу с Павлам добычу.

Все поднялись и удивились: за плечами у нас не было ни шкуры, ни мяса.

— Ушёл… — произнёс с отчаянием Цыбин, сплюнув с губы прилипшую цигарку.

— Нет, не ушёл, утонул в зыбуне, — ответил я, стаскивая с плеч лямки и присаживаясь к костру.

Нас окружают необычным вниманием, даже далёкий гость, самый почётный у эвенков, позавидовал бы нам.

Повар Фёдор, кажется, готов выполнить любое наше желание: дескать, быка бы сжарил, не жалко, тайменя метрового не пожалел бы, да нет ни того, ни другого!

— Чайку налить или вначале супу горохового похлебаете? Нынче на выбор, — говорит он, пристраивая к жару котелок и чайник.

Чёрные грозовые тучи угрожающе нависли над стоянкой.

Из темноты появляется Лангара. Дрожащий свет костра осветил её. Как будто постарела она за этот час. Растрёпанные космы седых волос прикрывают лицо. Синие губы сжаты в гневе. Может быть, только теперь она со всей ясностью поняла, что остаётся одна со своими духами на всей земле, что и ей бы надо уйти от них, да как же с прошлым, не пошатнулись бы порядки, а заодно и власть её в семье?..

Она отказывается от чая. Усаживается рядом с Карарбахом. Над ним нависает буря. Он не видит Лангары, но чувствует её тяжелый взгляд и, горбясь, уменьшается, уходит под дошку, как кролик перед удавом. Чуточку отодвигается.

— Лангара, закури! — обрывает Павел напряжение и, подсев поближе к старухе, протягивает ей кисет с махоркой.

Лангара берёт его, бессмысленно держит перед собою. Смотрит на Павла, и на её лице остывает накал. Она лезет за пазуху, достаёт трубку, набивает её табаком, отсыпает горсть в карман. Прикуривает от уголька. Жадно затягивается раз за разом, дым туманит глаза, умеряет в них гнев.

У старухи опускаются худые плечи. Она вся никнет и кажется беспредельно одинокой. Мне просто по-человечески становится жаль её.

Отхлебнув несколько глотков остывшего чаю. Лангара пододвинулась к старику. Она говорит с ним шёпотом. Карарбах внимательно следит за движением её губ и рук. В шёпоте её чувствовался страх перед неизвестностью — что будет дальше: разразится ли Харги гневом и пошлёт на них несчастья, запутает обратную дорогу и им никогда больше не увидеть своих детей, стадо, вершины Худорканских гор или всё на земле останется неизменно, как при духах, с теми же радостями и горем?

Над стоянкой лопнул чёрный небосвод. Молния, распахивая тучи, упала на Ямбуй, и удары невероятной силы потрясли голец, останцы до самого подножья. Земля содрогалась от долго не прекращающихся разрядов. Какое зловещее нагромождение туч! В небе неукротимое бешенство разгулявшейся стихии.

Лангара толкает Карарбаха в бок, поднимает к небу руку, исступленно кричит мне:

— Ты сказал, что Харги нет, а это кто? Сейчас увидишь, как он расправится с непокорными! — И она в страхе прижимается к Карарбаху.

На мгновенье наступила жуткая тишина, страшнее грозы. Раздался жалобный крик птицы. Он смолк, и тишина показалась ещё более глубокой.

Над нами снова рвётся небо. В тучах кишат, как змеи, молнии. Всё ближе, всё чаще разряды. С треском упала расщеплённая молнией лиственница. Мы беспомощно стоим в ожидании своей участи.

К счастью, разряды миновали стоянку. Грозовые тучи обрушили свой гнев на топкую равнину, опалили мигающим светом перелески и ушли на север.

Лангара разочарованно глядела вслед уходящим тучам. Может быть, в этот момент, как никогда, она молила Харги вернуться, поддержать её, сама готовая во имя этого на любые испытания. Но злой дух не возвращается. Покорные ветру тучи уходили в глубь нагорья, и оттуда доносился стихающий рокот.

На лицо падал почти неприметный в воздухе мелкий дождь. А вот и звёзды над Становым, живые блестящие капельки. Мягкий свет луны облил снежные вершины, заглянул в расщелины, долго шарил по перелескам, пока не обнаружил нас. После грозы так приятно затишье лунной ночи.

Цыбин, Павел и я долго сидим у костра. Резкий ветер — серьёзное предупреждение о наступающих холодах. А в районе Ямбуя ещё уйма работы, затянувшейся в связи с гибелью людей. Утром наблюдатели пойдут в последний раз штурмовать голец, наш же путь обратно на запад, к таёжному аэродрому.

Лагерь спит. Я заканчиваю записи в дневнике. Кто-то сзади легко крадётся ко мне. Шаги обрываются рядом за спиною. Должно быть, Лангара. Я не вижу её, но это она. Мне кажется, я и задержался у костра, чтобы поговорить с нею. У нас ведь остался незаконченный разговор, а утром наши пути навсегда разойдутся.

— Садись, Лангара, — говорю, не оглядываясь, и отодвигаюсь к краю валежины.

Вот уж не ожидал! Это Илья.

Каюр присаживается, достаёт кисет, сворачивает цигарку, передаёт кисет мне. Я закуриваю. От непривычки бумага рвётся, махорка рассыпается. Не знаю, как начать разговор. А Илья прикуривает от головёшки, усаживается поудобнее. Дышит громко, неровно, но молчит…

Проходят минуты. Илья кончает вторую цигарку. Курит и курит…

Значит, помирились. Да разве словами скажешь так убедительно, как этим молчанием!..

Илья бросает окурок на землю, притаптывает, смотрит на меня добрыми глазами.

Затем вытаскивает из ножен свой узкий, длинный, сильно сточенный нож, подаёт мне. Я отдаю свой складной охотничий нож с ручкой из козьего рога.

Было за полночь, когда я уходил от костра. В тени, без духов, дремал седой Ямбуй. Поодаль от костра, прикрывшись шкурами, спали Карарбах и Лангара, может быть, первым спокойным сном за всю свою долгую жизнь.

Земля, скупая, изъеденная болотами, дышала легко, свободно, как спящий ребенок. Небо, в прорезях цирка совершенно прозрачное, казалось причудливым заливом, обведённым чёрной каймою скал. По нему скользило маленькое облачко, как парусник, гонимый легким ветерком по голубому безмятежному морю. Его сопровождал табун звёзд — белых светлячков. Я смотрел на эту процессию в небесах, прислушивался к ласковым звукам ночи и думал о братской могиле, о людоеде, о тревогах Лангары — почему жизнь людей так трудна и так неумолима?!

…Меня разбудила грустная песня. Пела её Лангара, собирая по марям оленей.

У моего изголовья лежит ошейник Загри. И я вспомнил о своём обещании отдать кобеля пастухам. Боль сжала сердце: неужели придётся расстаться с любимой собакой?

Начинаю искать повод, чтобы не отдать Загри…

Убеждаю себя, что расстаться с собакой, которая так верна тебе и столько раз выручала из беды, равносильно предательству. Пусть старики берут что угодно, отдам карабин, но не Загрю. Тот, кто долго шёл по опасной тропе с преданной собакой, поймёт меня.

С этим твёрдым решением я выбрался из-под полога.

Мой четвероногий друг привязан к берёзке чужим сыромятным ремешком — значит, пастухи уже считают его своим.

Нет-нет, ни за что не отдам!

Не подхожу к нему, как обычно утрами, не смотрю на него — нет сил. А Загря не спускает с меня глаз, пытается угадать, что случилось со мной.

За перелеском умиротворяющий пейзаж: мари, обступившие болота, за ними полуголые осинки и моховые бугры, усеянные клюквой. В лесной чаще одинокий посвист рябчика вплетается в грустную песню пастушки.

Лангара идёт следом за пасущимися оленями. Увидев меня, она смолкает, подходит к горбатой лиственнице.

— Доброе утро! — кричу ей.

— Чего пришёл, разве дела нет на таборе? — спрашивает она.

— Песня твоя приманила. Вы с Карарбахом сегодня на Худоркан?

— Да. А ты домой, к бабе, к детишкам? Может, останешься? И Павел тоже?

— Зачем?

Она помолчала. Дрогнули уголки губ.

— Ты говорил, что нам надо уходить с этих мест с оленями, где лучше тайга и земля больше родит, а разве не эти болота, не эта стужа и не эти камни дают нам силы, делают нас сильнее бурь, голода, несчастий?! Ты останься, будешь немного кочевать с нами. Мы покажем тебе, сколько добра на этой земле! Иди на восток, на запад, куда хочешь, иди день, неделю, месяц, всё тайга да тайга, всё ягель для оленей, везде помёт соболя, но совсем не остаётся следа человека. А раньше были летние и зимние стойбища, охотничьи лабазы. Много пушнины собирали, ой как много! Эвенкам нельзя откочёвывать в другие места, кто будет тут промышлять, разводить оленей?.. Молчишь... Говорю, тайга не должна пустовать, человек должен отогреть её своим дыханием, она будет ещё добрее.

— Мне, Лангара, твоё беспокойство понятно. Человеку всегда было трудно в этих пустырях, и хорошо, что ты не сулишь лёгкую жизнь своему потомству. И мне не безразлична судьба этого края, которому я отдал много лет.

— Тогда увези с собою это… — Старушка дрожащей рукой берёт горсть земли с пучком бледно-жёлтого ягеля и суёт её в карман моей телогрейки. — А от тебя у нас Загря. Спасибо за него. Ты не болей за него, не обидим. Но если когда-нибудь ещё наши тропы сойдутся, верну тебе собаку. Верь мне. — Она протягивает свою худую руку.

Стою перед ней как истукан. Старуха не догадывается, с чем я шёл к ней, смотрит на меня доверчивыми глазами простодушного человека. Я не выдерживаю, беру её руку.

— Согласен, Лангара: если встретимся, ты вернёшь мне Загрю.

— И ещё одно слово хочу сказать: не думай, что Лангара дурная, не понимает, что делается на свете. Я гляжу на детей, на оленей, на горы — совсем другие стали. Да и сама не хочу быть такой, как прежде. Моя мать никогда не поднимала головы, а я её не опускаю…

Из-за далекого перелеска донёсся выстрел. Кто-то взревел. Упала лесина. Олени подняли головы, перестав кормиться.

Лангара забеспокоилась.

— Это Карарбах стрелял, — сказала она, хватая меня за руку. — Ты не обманулся, хорошо видел, что амакан пропал в зыбуне? Не поймал ли он сейчас Карарбаха?

И она бросилась к стоянке.

Когда я пришёл туда, старуха уже седлала учага. Кто бы мог дать ей шестьдесят лет, видя, как с винтовкой в руке она легко вскочила на оленя, погнала его через топкую марь, беспрерывно подбадривая пятками. Казалось, попадись ей сейчас Харги, она не задумалась бы всадить в него все пять пуль из винтовки.

Мы с Долбачи побежали её следом. Пока перебрались через марь, Лангара была уже далеко за перелеском.

За вторым болотом показался ельник. У его края горел костерок, и дым сиротливо сверлил синь утреннего неба.

— Карарбах зверя убил, — сказал Долбачи, сбавляя бег.

Подходим к ельнику. Лангара сидит уже у огня, ест свежую печёнку. На лице и следа не осталось от тревоги.

На земле лежит огромный сохатый, сваленный пулей старика. Широченные лопасти рогов в сажень в размахе. Чёрная с проседью шуба лоснится. На ногах почти белые чулки. Зверь уже в брачном наряде — красавец, хотя до гона ещё недели три.

Мы с Долбачи помогаем Карарбаху освежевать сохатого, разделить тушу на равные части для вьюков. У Карарбаха на завтра много лакомств: две берцовые кости, жирные почки, печёнка. Сегодня ему разрешается есть «сколько хочет брюхо».

Лангара дремлет у огня, разнеженная теплом. Старик присаживается рядом с нею на сучковатую колоду, достаёт из котомки топор. Обухом дробит кости, выбирает мозг, складывает возле себя горкой.

Старуха пробуждается. Смотрит на меня сытыми глазами.

— Это хочешь? — Она отсекает ножом ломоть от недоеденной печёнки и подаёт мне. Я кладу его на жар.

— Старику нынче большой фарт, — говорит Лангара.

— А ты вчера пророчила, что ему вообще не будет удачи.

— Харги ещё себя покажет. Ты напрасно говоришь — духов нет, духов нет… а кто есть?

— Человек.

— Человек должен кого-то бояться…

— Если не надеется на себя, — перебиваю её.

Лангара хочет возразить, но замечает возле Карарбаха горку мозга, обрывает разговор — обилие пищи действовало на неё успокоительно.

Начался пир. Ели всё сырое, несоленое, как наши далёкие предки, и от жирной пищи как будто пьянели. Будь чай — пиру бы не было конца.

Лангара вложила нож в ножны, встала. Карарбах и Долбачи перестали жевать, тоже поднялись.

— Возьмёшь сколько надо мяса в дорогу, остальное Цыбину, так хочет Карарбах, — сказала старуха, обращаясь ко мне.

Через час свернули лагерь. Вьюки разложены по седлам. Лангара и Карарбах пойдут с нами до поворота к Реканде, и мы распрощаемся. Последним покинет стоянку Цыбин со своими людьми. Его путь на Ямбуй.

У лиственницы Загря. Я прячусь от его взгляда — мне не по себе. Не знаю, как расстанусь с собакой…

Уйду, не прощаясь.

Два оленя впряжены в носилки. В них повезём Степана до аэродрома. Настроение у парня бодрое. Ещё бы, ведь его повезут как фараона!

Все собрались у затухающих головёшек. После минутного молчания прощаемся с наблюдателями. Они пока не имеют права мечтать о пути в жилые места. У них ещё встречи со снежными буранами, с лютой стужей.

Впереди идёт Лангара, ведёт в поводке Загрю. Кобель беспрерывно поворачивает голову, ищет меня, не может понять, почему я охладел к нему и куда ведёт его эта старая женщина? Он упирается лапами, отказывается идти, но Лангара тащит его дальше.

Вот и поворот к Реканде. Нам — на запад, пастухам — на юг, к Худорканским хребтам.

Я обнимаю Карарбаха. Он загрубевшей ладонью хлопает меня по спине и улыбается. Подхожу к Лангаре; она кладёт руки мне на плечи, припадает седой головой к моей груди.

— Твоя мать счастливая. Как далеко ты ушёл, а своё стойбище не забываешь.

— Поверь, Лангара, сюда скоро придёт пытливая молодежь; она поможет вам превратить эту скупую, вечно мёрзлую землю в край мягкого золота, царство зверей, птиц — то, что ты хочешь. Тогда для твоего потомства не будет лучшего места на земле; и где бы твои внуки ни скитались, своё стойбище и они не забудут. Я хочу, чтобы вы дожили до этих дней.

У Лангары на глаза навёртываются слезы. Я растревожил её боль, о которой она забыла в повседневной суете, но которая никогда не стихала.

— Если это правда, — сказала она, вытирая ладонью заплаканные глаза, — мы с Карарбахом подождём умирать. Тогда я поверю, что человек сильнее Харги.

Я смотрю на неё. Сколько таких тружениц знает эта скупая земля!

Они рожали детей и учили их мудрым законам предков, добывали огонь и поддерживали его всю ночь; выделывали шкуры и обшивали семью; варили пищу и ели, что оставалось от обеда; ложились спать последними и вставали до зари.

У них грубые руки тружениц и добрые материнские сердца. Эти женщины давали начало жизни и умерли, не оставив нам даже своих имён. Лангара — последняя из этой династии, от плоти и крови кочевников.

На меня в упор смотрит Загря. Он, кажется, понимает, что расстаёмся навсегда. Я не выдерживаю, припадаю к нему; он лижет шершавым языком моё лицо…

Караван тронулся, закачался на тропе. Взвизгнула собака, рванулась и повисла на ошейнике, неистово взвыла. Я сбежал к бушующей Реканде, рёв переката заглушил вой Загри.

За рекою, на подъёме, мы остановились поправить вьюки.

Карарбах и Лангара всё ещё стояли на возвышенности среди одиноких, изувеченных ветрами лиственниц.

От них оторвался чёрный комок — Загря. Отпущенный старухой, кобель стремительно понёсся нашим следом. Перемахнул реку и, не задерживаясь возле нас, исчез в чаще.

Я оглянулся, хотел поблагодарить добрую старуху, но на бугре ни Карарбаха, ни Лангары уже не было — их поглотили корявые дебри тайги.